【新快报】女子常眩晕,原是7厘米肿瘤从颈部“入侵”大脑

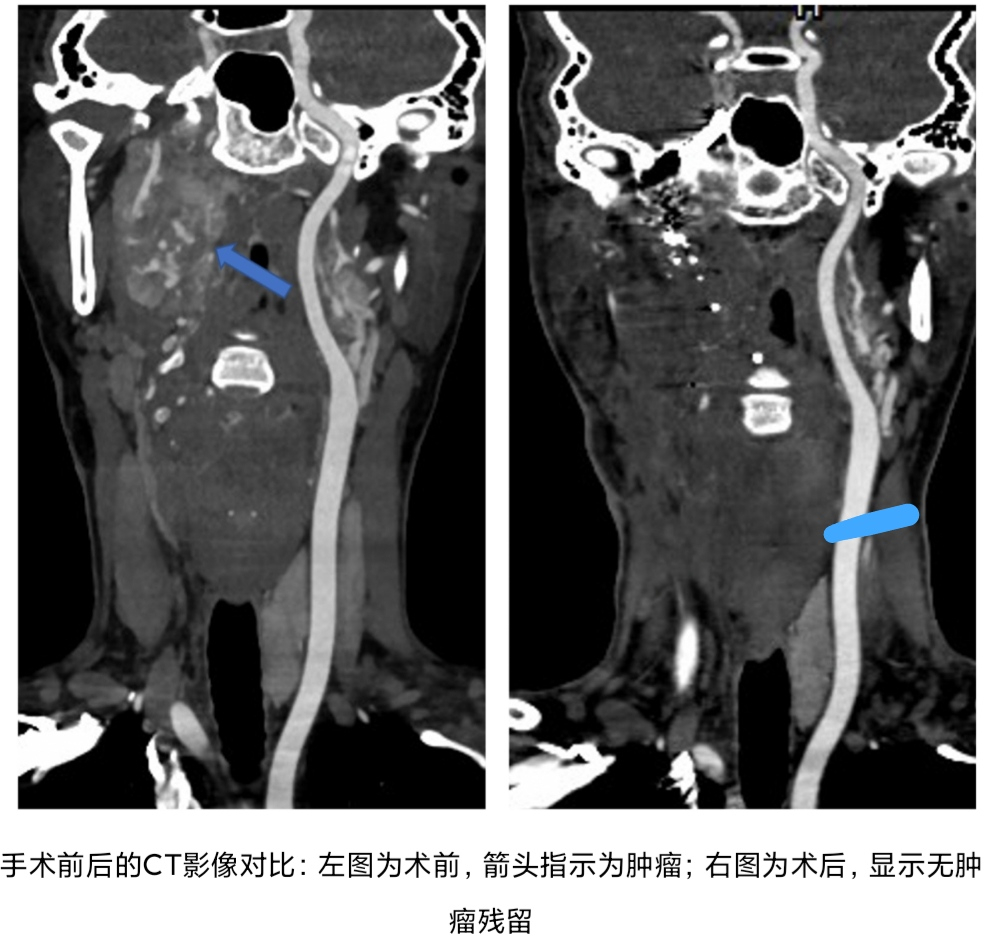

今年10月开始,37岁的刘女士经常眩晕、呕吐、喝水易呛、吞咽困难、视力模糊、记忆力减弱,一次天旋地转眩晕后,她到医院检查,竟发现右侧颈部深埋了一个直径长达7厘米的肿瘤,肿瘤还环绕着右颈动脉,向上生长,一直侵入大脑。

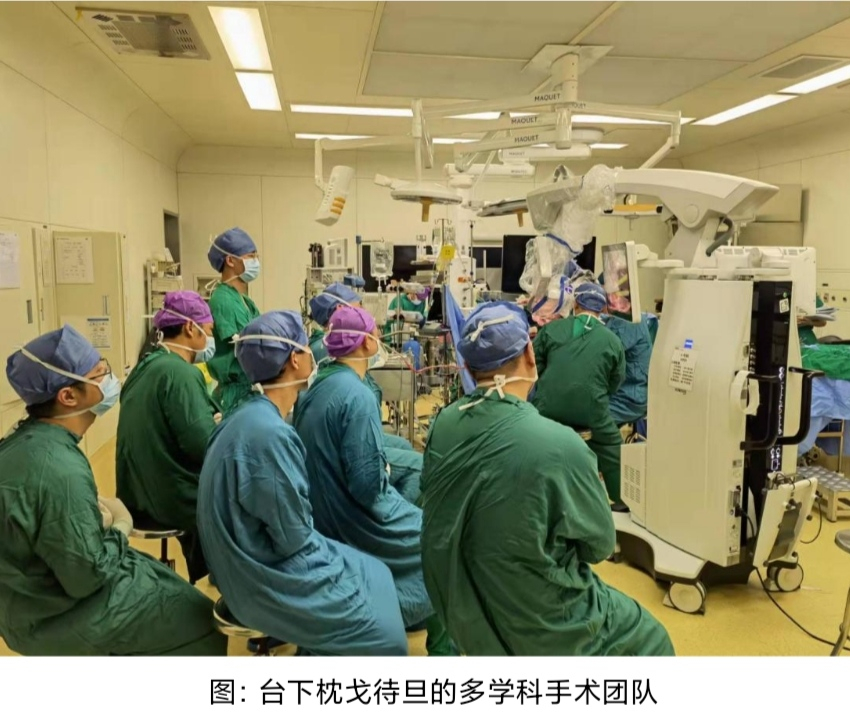

日前,中山大学附属第一医院血管外科联合神经外科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学影像科等多学科团队专家,分两期手术成功将肿瘤摘除。

经常眩晕,就医查出长了大肿瘤

刘女士接受记者采访时表示,今年10月开始,经常眩晕,喝水易呛,有时还感觉记忆力减弱,但没怎么留意,直到“有一天天旋地转,实在顶不住了才去看医生。”一检查,赫然发现右侧颈动脉体瘤,已经长到了直径7厘米大,眩晕可能是肿瘤压迫了右颈动脉导致脑缺血缺氧。

事实上,早在20岁时,她曾得过右侧颈动脉体瘤,手术后以为万事大吉,一直没有规律复查,没曾想,肿瘤竟又复发,而且这次还从颈部侵入了大脑。

是17年前的右侧颈动脉体瘤复发

求医心切的刘女士,通过医院APP网络首先向中山一院血管外科常光其教授网络问诊,建立联系后,常教授通过追问病史和后续的一系列检查,判断这是17年前的右侧颈动脉体瘤复发。

常光其教授介绍,颈动脉体是一个细小的卵圆形或不规则形的粉红色组织,位于颈总动脉分叉处后方,借结缔组织连于动脉壁上,大小不一,是人体内最大的副神经节,是外周呼吸感受器之一。颈动脉体瘤本身是良性肿瘤,算是比较少见的肿瘤,患者中女性多于男性,中山一院20年间已经接诊了214例颈动脉体瘤患者。

诸多血管神经被肿瘤所损害

据介绍,刘女士此次复发的颈动脉体瘤,“长势”非常复杂,手术难度巨大。常光其教授介绍,颈静脉孔是颈部重要血管和神经进出大脑的咽喉要地,不仅有保障大脑供血和血液回流的颈动脉和颈静脉,还是许多神经(迷走神经、副神经、舌咽神经、面神经等)出大脑的关键通道。然而,这些重要的血管神经全都被肿瘤所损害。

“不仅如此,肿瘤还吃透了颈静脉孔处的颅骨,长到了大脑内的乙状窦(收集大脑的血液并回流至颈内静脉)附近。对于这样一个复发且完全侵犯颈部神经血管和颅底的肿瘤,手术的难度和风险显然都是极高的。”面对刘女士的病情,血管外科邀请了神经外科、耳鼻咽喉科、口腔科和医学影像科等相关专科专家举行了多次多学科会诊,最终制定了一套缜密的治疗方案,即分两期手术切除肿瘤,第一期先栓塞肿瘤血管,二期再进行肿瘤的手术切除。

多学科专家联手拆“瘤”

首先,在第一期手术中堵死肿瘤血管,预防切除时大出血。

由于刘女士的颈动脉体瘤血供异常丰富,如果直接切除,术中出血将无法控制。于是,多学科专家团队决定第一期手术由神经外科齐铁伟教授团队实施,即“封堵肿瘤的血管”。

齐铁伟教授首先经过右侧椎动脉栓塞掉肿瘤下半部分的血管。由于肿瘤上半部分的血管来源于右颈内动脉颅内段的分支,但是右颈动脉的颅外段已经被肿瘤完全吃透而闭塞,无法通过颈动脉栓塞肿瘤。此时,齐铁伟教授团队只能通过左颈内动脉到达颅内,经过大脑内的血管通路环绕一圈后,到达右颈内动脉的末段栓塞肿瘤上半部分的血管。

“手术期间稍有不慎,就可能出现颅内出血或者栓塞重要的血管,导致瘫痪甚至死亡等严重后果。”齐铁伟教授解释,凭借精湛的手术技巧,最终成功栓塞了肿瘤的供瘤血管。

栓塞供瘤血管后的第三天,多学科专家联手,7小时切除肿瘤。

先由血管外科常光其教授和王冕副教授沿着原手术切口的瘢痕进入,小心翼翼地在瘢痕粘连组织中,逐渐将肿瘤和颈动静脉分离出来。

由于肿瘤的上半部分藏在了下颌骨后方,口腔科黄代营副教授上台帮忙切断下颌骨,以便于更好地暴露肿瘤的上半部分,紧接着耳鼻咽喉科江广理副教授上台帮忙打磨掉乳突,暴露颈静脉孔,然后神经外科张弩教授上台将颈静脉孔用金刚钻磨平,并暴露乙状窦,将此处的肿瘤完整的剥离下来。最后,常光其教授团队将侵犯到咽后壁的肿瘤分离出来,将整个肿瘤完整切除。

整个手术历时7个小时,顺利完成!这期间,手术室里4个专科6名教授呆在手术室,有序上台,随时待命,就这样“无缝连接”确保手术在最短时间完成。

常光其教授提醒,颈动脉体瘤不可怕,手术是唯一的治疗手段,手术后要定期复查,最好每半年做次颈部彩超检查。

采写:新快报记者黎秋玲 通讯员彭福祥 梁嘉韵

报道链接:https://www.xkb.com.cn/article_676718

报道时间:2021-12-14