挑战!血管外科巧用3D打印技术精准治疗近肾腹主动脉瘤

随着微创技术的飞速发展,对于腹主动脉瘤,越来越多高龄患者选择腔内治疗,以期得到更小的创伤、更快的恢复。然而,近肾腹主动脉瘤,因为涉及到了内脏区动脉(双肾动脉、肠系膜上动脉、腹腔干动脉),不论是腔内治疗还是传统开放治疗均需重建内脏动脉,从而增加了手术难度。

近肾腹主动脉瘤达7.5厘米

覆膜支架放置困难重重

近日,中山大学附属第一医院血管外科姚陈教授团队就收治了这样一位近肾腹主动脉瘤患者。该患者CT检查提示:腹主动脉瘤,最大横径约75mm,瘤颈(肾动脉至瘤体近端距离)短,小于10mm,并且扭曲。因患者病情复杂,他所在的当地医院无法处理,于是慕名从福建赶来中山一院寻求救治。

由于患者高龄,基础疾病多,而且为Rh阴性血(俗称“熊猫血”),一旦术中出血量大,将会面临输血困难等问题。因此,患者及家属希望尽可能减少手术创伤,经过反复沟通后,医生团队决定进行腔内治疗。

姚陈教授介绍,近肾腹主动脉瘤的支架放置需要在肾动脉上方释放以获得足够长的锚定区。然而,对于该患者而言,覆膜支架在肾上释放将会覆盖肾动脉及肠系膜上动脉,影响重要脏器,如肾脏及肠管的供血。

以往为了保证内脏供血,医生们多采用体外开窗或平行支架技术重建内脏动脉。但是,针对多支内脏动脉,体外开窗存在定位困难、释放失败等风险,平行支架则存在较高内漏风险。

左右为难,手术到底该如何实施?经过充分评估、仔细测量后,姚陈教授团队最终确定了该患者的手术方案:采用3D打印技术精确指导体外开窗,结合分支缝制及束径技术自制三开窗支架,这样能同时解决传统体外开窗及平行支架可能出现的问题。

利用3D模型打印自制三开窗支架

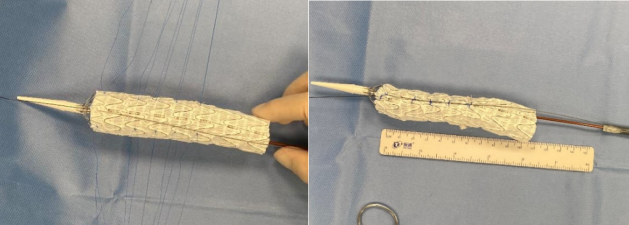

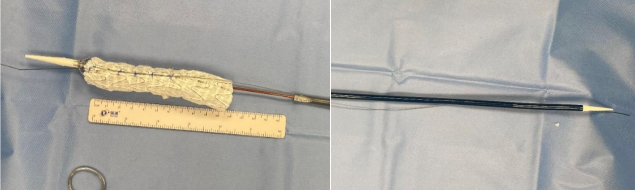

手术开始之初,医生团队在预先制作的主动脉3D打印模型内完全释放覆膜支架,根据模型的双肾动脉及肠系膜上动脉开口定位烧灼圆形窗口,然后,体外释放Viabahn支架,并将支架剪成3段长约1cm的短支架,分别缝制于双肾动脉及肠系膜上动脉窗口,最后,于该覆膜支架背筋侧缝制束径,重新回收,输送鞘内完成三开窗支架的制作。

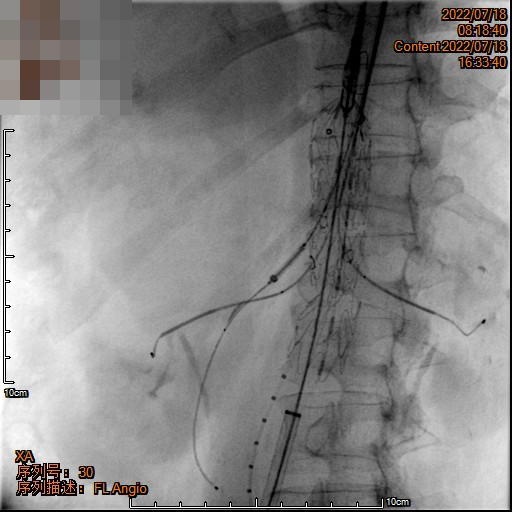

在姚陈教授、王冕副教授及武日东副教授等完美配合之下,手术按照预定方案顺利完成,支架释放形态良好,腹主动脉瘤隔绝完全、无内漏,肠系膜上动脉及双肾动脉血流通畅,术中未输注血制品,患者麻醉复苏后平稳返回了普通病房。

患者于术后第1天恢复饮食,并在拆除腹股沟加压包扎后下床活动。复查CTA再次确认各支架形态良好、无内漏,各分支血流通畅。患者于术后第4天顺利康复出院。

据悉,这是血管外科团队首次独立采用3D打印技术自制三开窗支架治疗近肾腹主动脉瘤患者,体现了中山一院在复杂疑难病例诊治上的雄厚实力和技术水平。

如何利用3D打印技术

自制三开窗支架?

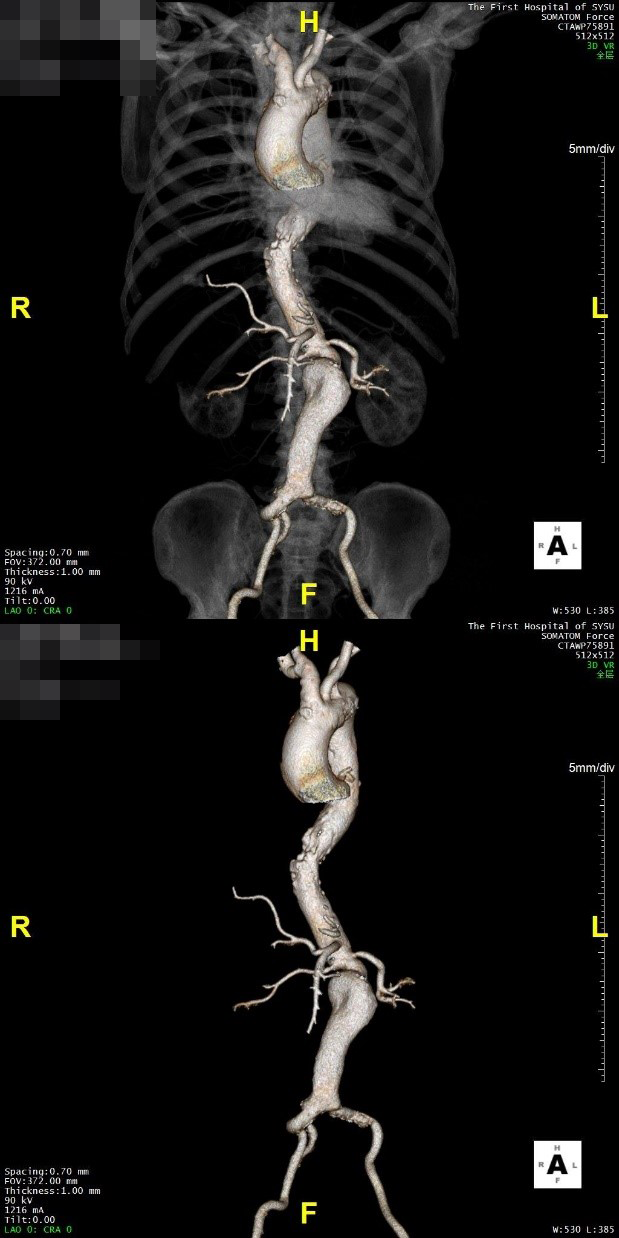

▲术前CTA显示:近肾腹主动脉瘤并附壁血栓,瘤颈短而扭曲

▲主动脉3D打印模型(包含内脏动脉:腹腔干、肠系膜上动脉及双肾动脉开口)

▲在3D模型内释放覆膜支架

▲根据3D模型开口,进行覆膜支架体外开窗

▲分支裁缝完成

▲束径技术协助自制支架回收

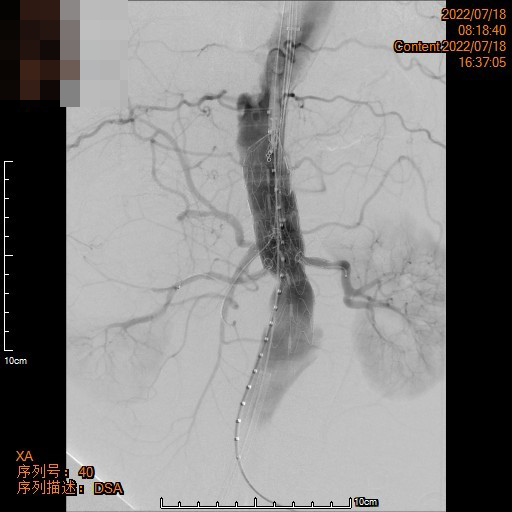

▲释放自制支架后,成功经分支支架超选至各内脏动脉(肠系膜上动脉、双肾动脉)

▲手术关键步骤——重建内脏分支成功完成

▲术后CTA显示:腹主动脉瘤隔绝良好,肠系膜上动脉及双肾动脉血流通畅

(来源:血管外科)