【广州日报】医者亦师者,他们救死扶伤,也诲人不倦

科研工作者。在9月10日教师节到来之际,来自中山大学附属第一医院(以下简称“中山一院”)的四位医者、老师,向广州日报·新花城记者讲述了自己的从医从教故事。他们之中有桃李满天下的国家级教学名师,也有年轻的教学新秀。在面对患者时救死扶伤,在医学教育中“倾囊而出”,是他们的工作常态。

梁力建:身教重于言教,要不分昼夜地为患者服务

从医50余载的梁力建不仅是全国著名肝胆外科教授、国务院政府津贴专家,还是国家级教学名师。他常给学生们高冷威严的初印象,而他的细心和教诲也总令学生们难忘。“在我研究生二年级时,梁教授给我布置了一个研究方向。在投稿后我吃了‘闭门羹’,稿件回到了梁教授手里,我原以为会受到批评责备,但他却仔细地在稿件上做满了修改和备注,这让我非常感动,也引领我走上了科研道路。”中山一院肝外科华赟鹏主任医师感慨道。

“要当一名好老师,一定要记住学生的名字,只有这样学生才对老师有亲切感,才能更愿意和老师交流、敢于提问。”梁力建说。除此之外,他认为老师更要把知识用简单的语言快速传递给学生,才不会让学生在手术台上因慌乱而犯错。也要教导学生不断总结和吸取教训,找出自己的不足之处。

在梁力建看来,医生不仅是医病,更要医心,他一直注重对学生的医德教育。“在查房时,给患者‘盖被子’‘系纽扣’这些简单的动作,能给患者莫大的安慰,更能对学生有重要的教育意义。这种教育并不只是停留在口头上,而是要体现在行动中,身教重于言教。”对于疑难危重患者的会诊和抢救,梁力建身体力行,随叫随到。他说:“作为医生,你的所有都应该奉献给病患者,随时做好准备,无论白天和黑夜。”

张昆松:要培养国际化、专业化的医学教育人才

“我们发现,很多临床教师存在有主观能动性不足、教学理念陈旧、教学方法单一的问题。因此,组建优秀的教师队伍、培养出更多的优秀医学人才十分重要。”中山一院医学教师发展中心主任张昆松指出,医院在培养国际化、专业化的医学教育人才的道路上不断探索。

8月26-30日,全球最大的医学教育学术组织International Association for Health Professions Education(AMEE)在苏格兰格拉斯哥举行2023年全球年会。中山一院获ASPIRE-to-Excellence(国际合作)大奖,成为国际上首家获此殊荣的医疗机构,也是中国大陆首家获得AMEE国际医学教育成果奖的单位。

AMEE新任教授、AMEE主席与肖海鹏院长、中山一院医学教育代表团进行会议交流

左上角为中山一院医学教师发展中心主任张昆松主任医师

张昆松表示,中山一院与AMEE的合作已有十余年历史,通过医学教育国际合作,让越来越多的临床一线教师能够接触到现代医学教育的核心概念和理论,并运用于日常教育教学实践,医院还会择优支持骨干师资攻读国际医学教育学硕士学位。

在2022年5月,中山一院成立全国首个医学教师发展中心,进一步挖掘国际化师资发展的潜力。“中心通过协同医院骨干师资和中山大学国际翻译学院的师生,将医学教育领域的核心外文文献翻译成中文,推动国内医学教育同行的学术交流与研讨。”张昆松指出,中心还会组织教学培训项目,如柯麟学社医学教育研讨会、学术沙龙和期刊俱乐部等,不断提高临床师资的教学水平。

涂剑:是“老师”,也是“师兄”

“以前读书时,我的老师王庭槐教授常说‘没有坏的学生,只有不合格的老师’。我一直对这句话印象深刻。”来自骨肿瘤科的涂剑副主任医师,也是医院的本科教学新秀,在教学路上不少前辈是他的“指路明灯”。“去年参加临床教学技能大赛的时候,梁力建教授一下手术就来指导我们;赖佳明教授来到现场后,还不忘嘱咐秘书拍摄视频以便后续不断优化课程;胡文杰教授多次抽空给年轻教师讲授比赛经验……”

受到恩师的影响,涂剑也立志要成为有责任心、细心和耐心的老师,他相信每个学生都有自己的闪光点。“我虽然是老师,但也有很多学生亲切地叫我‘师兄’。”涂剑常常鼓励学生提出问题、引导学生寻找答案,并不断修正学生的答案,在这样轻松、有趣的氛围中,激发学生的学习热情。

中间为本科教学新秀、骨肿瘤科涂剑副主任医师

在近几年的教学工作中,他获2022年中山大学第十六届临床教师教学技能大赛一等奖、2022年广东省柯麟医学基金会临床医学专业优秀临床带教教师。谈及这些,涂剑却只是轻描淡写。“我只是很年轻的教师,严格讲我只是年长一点的学生而已。医学日新月异,我们都需要终身学习,这也是我对学生们的期望。”

罗镇华:科研路漫漫,要激发学生的探索欲

在医院里,罗镇华的角色比较特殊,他不直接在临床中接触患者,而是专职在实验室中做科研。他会带着学生做实验,给他们讲授基础医学课程。

做科研的道路漫长而艰难,怎样让学生坚持下去是一大难题,在罗镇华看来,“保持探索欲”或许是最好的答案。“我会以讲故事的形式去告诉学生前辈是怎么做研究的,激发学生的科研兴趣。也会教他们把临床和基础研究相结合,学习不同领域的技术,更鼓励他们大胆尝试,多走不同的路。”

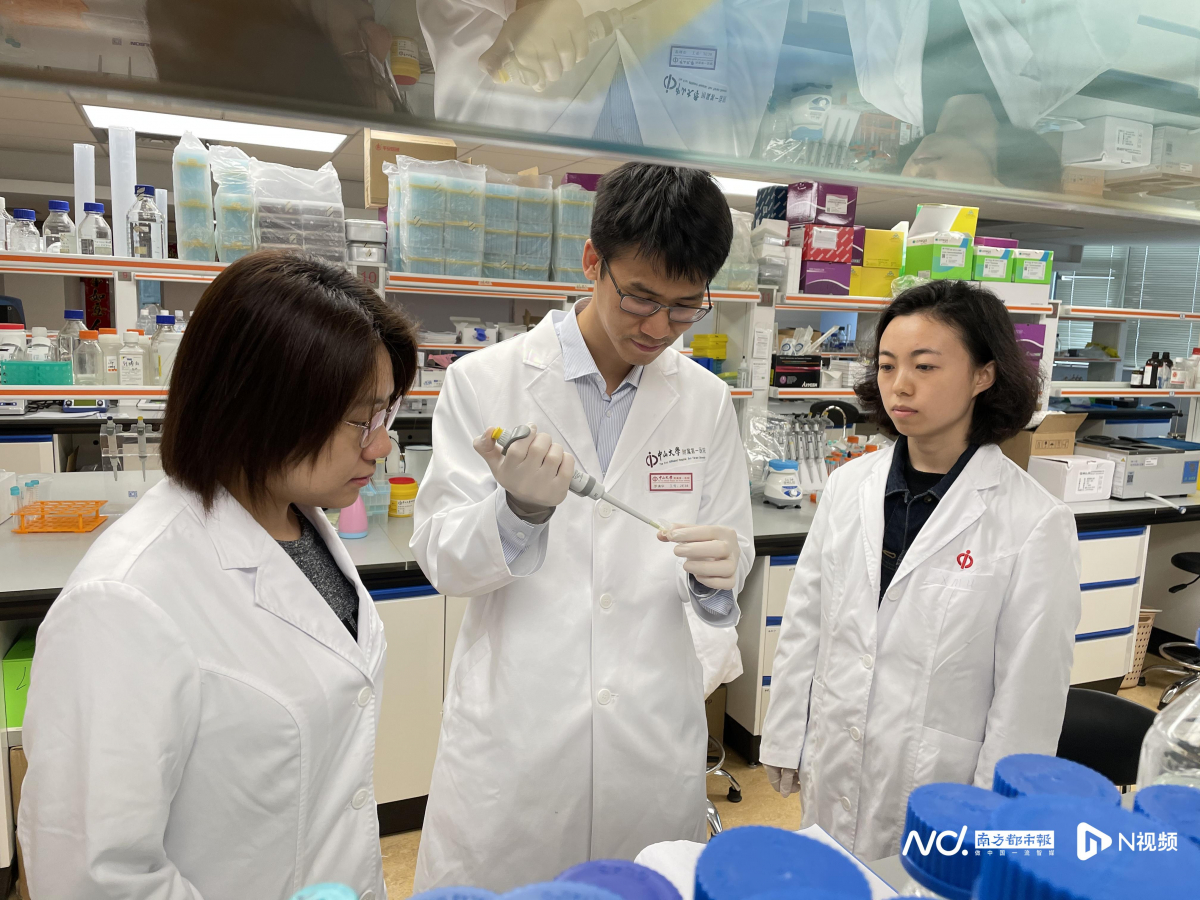

中间为中山一院精准医学研究院研究员罗镇华

“以前每当我垂头丧气时都会和老师沟通,在那之后心情就变得豁然开朗。现在我也常常会告诉学生们‘前途是光明的,道路是曲折的’这一道理,希望能鼓舞他们。”科研路上,四处碰壁虽是常态,罗镇华和团队却也体会过“柳暗花明”的快乐。“以前我们做肝胆疾病的诊断时,往往需要取患者的组织去做切片。但我们经过多年研究发现,或许可以通过抽血来判断患者是否患病。”从有创到无创,这将是肝胆疾病诊断的一大飞跃,未来罗镇华团队还将就此继续做钻研和验证。“对这一研究结果,我和学生们都非常欣喜!这也能教导他们,保持探索欲是开启科研大门的‘钥匙’。”

记者/徐依励 通讯员/彭福祥 梁嘉韵 章智琦

报道链接:https://huacheng.gz-cmc.com/pages/2023/09/10/SF10762392079bb4afd14b44fc8c3ad7.html?channel=weixin

报道日期:2023-09-10