【广东卫生在线】世界首例!中山一院成功开展“无缺血”心脏移植手术

7月16日,中山大学附属第一医院(下文简称“中山一院”)召开新闻发布会,正式宣布世界首例“无缺血”心脏移植手术获得成功,这是医院首创“无缺血”器官移植技术继应用于肝移植、肾移植后,首次应用于心脏移植领域。

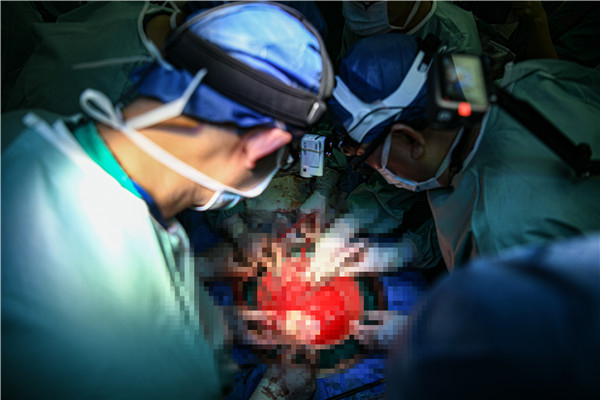

此次手术过程中,中山一院团队还实现了全程不中断血流、心脏不停跳。

中国首创,无缺血的跳动心脏移植至患者身上

时针倒回到6月26日下午2时,位于广州越秀区的中山一院准备启动两台紧张的手术。一边是已经出现心脏衰竭的67岁患者福伯,在等待心脏移植;另一边供体的捐赠手术,有40余名医务人员投入到这一场前所未有的“换心大战”中。

医院心脏外科吴钟凯教授、梁孟亚副教授开始切除福伯仅能蠕动的巨大病变心脏。另一边,心脏外科殷胜利教授、熊迈副教授和刘云奇医生,潘鹏飞、钟颖护士等组成的供体获取组,有条不紊地获取供体心脏。麻醉科医生为供体提供平稳的麻醉状态。

体外循环科荣健教授等为供体心脏特意设计了一套精巧的灌注及保温系统,随着外科医生迅速利落的置管、阻断,体外供心灌注开始工作,从心包腔内游离出来的供体心脏,一刻没有停顿地在器官槽内鲜活有力地跳动着,并且保持着正常体温,被顺利转运到受体手术间。

李汉钊医生带上了特制手套,将一直跳动着的供心自转移槽内小心移送到福伯的心包腔内。吴钟凯、殷胜利两位教授在心脏仍然有力跳动的情况下进行供心吻合。

手术台下,麻醉科团队时刻监测着福伯的呼吸、循环和神经系统状态,调整着用药。体外循环团队早已在福伯旁进行体外循环下全身其他脏器功能的维护和保驾护航。

护理团队在有条不紊地做好设备机械管理、持续有效保温、管道护理等各项护理管理工作。

现场和场外,中山大学常务副校长、中山一院院长肖海鹏,中山一院副院长、器官移植科学科带头人何晓顺全程指导协调。

整个移植过程经历了4.5小时,实现了心脏在获取、体外常温灌注保存及植入的全程中有效血流不中断、心脏不停跳动。

经过术后的密切监测、精心的护理,福伯于术后36小时拔除了气管插管,多次心电图检查未发现心肌缺血表现,超声心动图显示心脏射血分数从术前的16%升至78%,恢复状态超过医生的预期。

目前,福伯已渡过了术后早期的全身炎性反应综合征关,心脏和各个脏器功能都顺利恢复,近日可出院。

为实现无缺血换心

一群专家用了两年时间攻坚克难

人类第一例器官移植至今已经67年,成功挽救了百万患者的生命。可冷缺血损伤是器官移植的“先天缺陷”,也是导致术后并发症与器官短缺的最重要原因。如何克服这些难题,一直是世界器官移植医学领域关注的热点。

而心脏是目前开展的心、肺、肝、肾等移植器官中,对缺血损伤最敏感的器官,耐受冷缺血的时限为4-5小时,超过这个时间,专家宁可弃而不用。

如何破解心脏移植过程中的缺血损伤难题,一直是全球科学家的重点研究方向。两年前,何晓顺教授就带领团队开启探索,他们在成功探索无缺血肝移植和肾移植的基础上,尝试攻克无缺血心脏移植的难题。

中山一院器官移植科、心脏外科、体外循环科及手术麻醉中心等多学科团队组成联合攻关小组,经过两年多的艰辛探索,进行了几十例大动物实验,从零开始,不断设计、摸索、验证与优化灌注手术方案,最终探索出了一套全新的心脏移植技术流程。

另外,为了确保从实验阶段到临床应用的安全过渡,团队还完成了10余次临床“无缺血”心脏获取和离体常温机械灌注演练,为新技术的临床应用打下了坚实的基础。

团队专家介绍,探索手术的过程,他们也遇到很多难题,彼此为突破科学禁区争吵过,也翻过脸,但最终都只有一个共同目标,敬畏生命,解决“卡脖子”的问题,治愈患者,造福人类健康。

荣健教授直言,攻克这项技术体循环方面有几个难点:

一是需要重新自创一个推翻传统的心脏移植的手术方式。

二是离体心脏产生的生理性代谢产物原是通过肝或者肾来消除的,通过人工灌注怎么解决这个问题,需要精准的配方和参数。

三是心脏的全程跳动,放到胸腔有限的空间里,缝合起来就比传统的停跳心脏要操作要难,所以灌注过程还要配合外科医生的缝合操作。

第四个问题是此前做的都是动物实验,猪心和人的心脏灌注技巧方面也有不同。

幸运的是,经过不断地优化,他们最后定下了一个标准灌注方案和手术方案,患者术后效果也确实超出了预期。

回顾见证手术的过程,身经百战的何晓顺教授仍觉得震撼和激动。他表示,该技术的成功应用,意味着之前预判不能应用的“边缘供心有可能成为更多患者的福音”;同时可能将现有的供心功能评估阶段提前,“大幅度提高心脏移植预后”。

▲何晓顺

有望推动器官移植迈入“热移植”时代

在今天的新闻发布会上,原卫生部副部长、中国器官捐献与移植委员会主任委员黄洁夫发来了祝贺,他表示,中山一院一直以来是我国器官捐献和移植改革的先行军,此次心脏移植获成功,再次证明了“无缺血”器官移植技术的成熟与革新,希望中山一院再接再厉,为中国器官移植技术走向世界舞台的高峰做出新的贡献。

布莱根妇女医院移植外科主任和移植外科研究主任、哈佛医学院外科教授Stefan Tullius认为,这是器官移植的一个里程碑,将提高器官质量,增加器官的利用率,同时为进一步研究缺血、再灌注损伤对移植免疫的影响提供了基础。

欧洲移植协会前任主席Björn Nashan评价道:“手术进一步证明了无缺血心脏移植的可行性,同时有可能显著降低患者发生移植心脏血管病变风险的,有助于提高患者移植后的存活率,对需要心脏移植的患者带来了不可估量的获益。”

无缺血心脏移植是否会为无缺血器官移植划上一个“句号”?对此,何晓顺教授表示,无缺血心脏移植的成功是一个新的起点,未来他们将探索更多无缺血器官移植的应用,并不断优化和改进技术,造福更多患者及人类健康。

>>“无缺血”器官移植发展历程

2017年7月23日,何晓顺教授团队为一名肝硬化合并小肝癌的患者进行手术,完成了世界首例“无缺血”肝移植。团队率先研制出国际首台体外多器官修复系统(Life-X),为离体多种器官创造接近生理条件的灌注压、温度、氧合及营养支持,解决了离体器官保持活力的难题,进一步全面革新移植手术方式,保证了器官血管离断、再吻合过程中,器官血流不中断。

2018年4月9日,“无缺血”器官移植技术首次应用于肾移植领域,手术仅用时3小时,移植的肾脏在供者体内及获取、移植整个过程中始终持续保持血流灌注。

目前,“无缺血”心脏移植技术的创立与“无缺血”肝移植、肾移植技术共同构成“无缺血”器官移植技术体系,将器官移植的发展带入了一个全新的时代,向世界展示了器官移植革命性创新的“中国模式”。

2021年4月,何晓顺团队的《“无缺血”器官移植技术开启“热移植”时代》项目荣获2020年度国际质量创新大赛特等奖,这也是我国首次荣获此项大奖。《美国移植杂志》发表评论,称这是“器官移植发展历史上的一个里程碑,器官移植将进入‘热移植'时代。”世界移植协会主席 Nancy Ascher 表示:“‘无缺血’器官移植可以拓展至心、肺、肾等移植领域,并可向全球其他地区推广,有着广阔的应用前景”。

报道时间:2021-07-16