【广州日报】驰援日记|救治病人每个岗位都重要!胸外科教授转做医疗队后勤保障

驰援日记:

记录人:中山大学附属第一医院东院副院长、胸外科主任陈振光教授

来到武汉已满一周,这段时间有很多亲朋好友通过不同的方法,来问我:为什么要来武汉,要来灾区?

首先,我是一名共产党员,一名医生,一名教授,也是中山一院东院副院长,我不冲在最前面,年轻的医生、还有我的学生们,怎么会跟着前进呢?第二是我曾主刀中山一院第一例全肺移植手术,有比较丰富的心胸外科监护经验和重症肺病处理经验。这种经验在抗击新冠肺炎的战场上,在病房里面是非常需要的。

在医院党委发出号召的时候,我只用几分钟就写下了请战书:“虽然不是军人,但我们也是召之即来,来之能战!”我向医院领导表达过:“如果有需要,愿在任何位置竭尽全力!”

出发时,我才告诉太太我要出发了,她默默地给我准备出发的物资。我们都清楚现在的情况多么严峻,一个党员医生该如何抉择。

机场出发

一开始我的想法是到临床一线抢救病人。但是,在机场,医院党委骆腾书记语重心长跟我说:“中山一院派往武汉的医疗队,个个是精兵强将,但欠缺好的管理人才。”她希望我能够尽可能发挥作用,像管理一个医院一样来管理这支130人的医疗队。

我们医疗队相当于一个小型医院。我的角色是负责医疗质控、党支部建设、交通运输、后勤保障,配合医疗队长、中山一院医学工程部主任、朱庆棠教授和临时党总支书记、护理部主任成守珍主任护师开展工作。

到营地酒店以后,第一个考验来了。

受疫情影响,这家酒店已经停止营业超过半个月,工作人员也很少,交通运输、饮食保障等各方面准备工作不足。尽管当地政府派出了领导和工作人员协助我们,但是住在酒店里的除了我们中山一院的130号人,还有中大孙逸仙纪念医院以及各家医院共计四百多名医疗队员,衣食住行各方面压力都很大。

这时候,管理者就要挺身而出,牵头做好联络协调、后勤保障的工作。

国家给我们这支医疗队下的指令是一定要在24小时收满50个病人。要知道我们在平时医院里面,能够一个晚上收8-10个普通病人,都已经是非常繁重的工作任务了!要在人生地不熟的武汉,一天之内收满50个重症病人,其中还有危重症和抢待救的病人,这个难度是非常非常大的。

(采购途中,蓝衣者为陈振光教授)

跟在广州比起来, 我们排的班次非常频密。医生一个班6个小时,护士4个小时,往来营地和医院之间的交通运输是一个非常大的问题,因为现在能用的车很少。当地政府提供的车辆需要一次同时运送分属不同医疗队的60名医务人员,大家上下班时间略有不同,分别负责不同病区,在协调上有一定难度。

投入战斗的第一个晚上,由于沟通不畅,有19名医疗队队员晚上下班后没有赶上班车,我非常紧张,通宵没睡觉,不停打电话解决此事。直到凌晨3点队员们回到酒店,我才敢合上眼休息。第二天,我马上和兄弟医院的负责人协商,迅速解决了排班问题,实现了公交化交通运输。

大军开拔,粮草先行。吃不好,如何能全力投入战斗?同事们半夜下班,酒店原本准备的加餐都是冷的点心,在寒冷的武汉深夜,吃得很不舒服。在协调下,酒店准备好热粥热饮给刚下班的医疗队员们加餐。

前方作战,后方支援。营地每天都有不同来源的捐赠物资,数量很多。我们要深入武汉市中心、患者云集地段接收、搬运物资,防护压力很大。我与杨璐教授、保卫科林指山科长想了很多办法。

由于战斗任务吃紧,第二批医疗队带来武汉的245箱物资,只有我、杨璐和林指山3个人来搬运。终于把这些物资通通运到酒店的临时仓库里。

医疗队每天需要的物资除了生活用品,还有大量的医用防护耗材,比如说防护衣、护目镜、N95口罩。这些医用防护物资是医务人员打仗的弹药粮草,每天消耗量很大,必须源源不断地补充。管理者必须从不同的渠道进行补给,队员们也想方设法联系捐助。

目前整个管理协调工作还算顺利,能够为一线队员做出保障,是我们的光荣!

医疗队考虑到管理的压力大,不让我排班参加一线值班。但是,身为队伍的一员,我想尽可能地帮助同事分担救治压力,所以我也进了隔离病房进行查房,希望我的医疗经验能帮上忙,让病人尽快得到恢复。

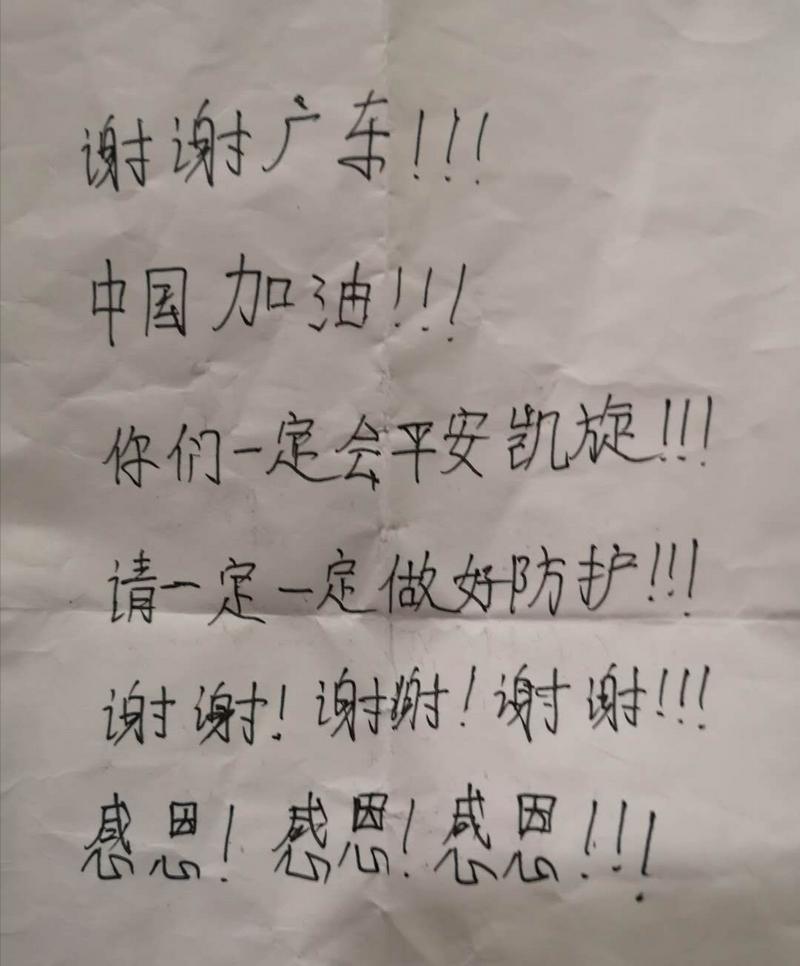

看到病人们纷纷对我们广东医疗队的到来表示感谢,非常感动!我们广东医生和湖北病人心连心,共同面对“瘟神”,努力把瘟神送走!

广州日报全媒体文字记者任珊珊

通讯员何旭鹏 、谭建强 、彭福祥

剪辑制作:广州日报全媒体视频记者任珊珊

报道链接:https://www.gzdaily.cn/amucsite/pad/index.html#/detail/1161688?site4

2020-02-16