【南方日报】她们是护士,也是“发明家”

5月12日是国际护士节。如今,护士早已不是“打针、发药、叫医生”的辅助者,越来越多学历高、技能优、脑子活的护士成为临床一线的“发明家”,想患者之所想、急患者之所急,用发明创造解决一个个护理“痛点”,为诊疗带来实实在在的好处。

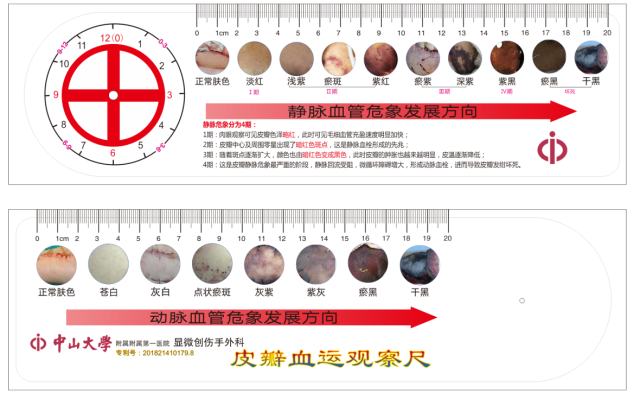

移动式吸痰物品放置架、皮瓣血运观察尺……走进中山大学附属第一医院(下称“中山一院”),这些护理“神器”和创新服务项目让人眼前一亮。记者了解到,其中一些发明已经申请了国家实用新型专利,还有的已被推广到全国各地医院中使用。

移动式吸痰物品放置架

为护理工作提供“新式武器”

耳鼻咽喉科病区常需要进行气道护理,吸痰是很常见的操作。过去,护士准备吸痰物品时会因为数量过多而不能一次备齐,如遇紧急情况可能会影响抢救速度。

了解“痛点”后,耳鼻咽喉科病区护士长吴洁丽设计了一款移动式吸痰物品放置架,其中包括一份清晰的物品清单,即便是经验相对不足的年轻护士,也能像在超市采购一样,一次拿全所有物品,能有效提高备物速度,保障病人安全。带轮子的放置架可以移动,还能节约病房空间。这项发明已经申请国家实用新型专利,获得中华护理学会全国耳鼻喉科护理创新大赛一等奖,吴洁丽也获得广东省百佳护士—十佳护理创新发明者奖。

如吴洁丽一般,中山一院的护理工作者们善于在繁忙的日常工作中发现“痛点”,为护理提供了许多“新式武器”。

皮瓣血运观察尺

皮瓣移植术后血液循环观察是护理的重点和难点,其中皮瓣颜色是最重要的标志。过去,皮瓣颜色变化只能据医护人员的经验判断,缺乏统一的客观标准。中山一院显微创伤手外科病区护长戴巧艳设计了一种皮瓣血运观察尺,正面为9种静脉危象的颜色比对图像、颜色说明和静脉危象的分期,反面为7种动脉危象的颜色比对图像和颜色说明。用于临床后,医护人员对皮瓣颜色的观察更加直观,对皮瓣颜色的判断得到统一。这款尺子目前已推广到全国16个省市的62家医院。

越来越多的好点子被转换成实际的护理用品,提升护理服务质量——

安全背心

中山一院特需一区护士黄思思观察到老年人常常需要借助轮椅出行,但现有的轮椅没有安全可靠的固定带,易导致乘坐轮椅的老年人滑脱或跌倒,存在安全隐患。她和团队创造出一种穿戴方便、可随乘坐者身高和胖瘦比例调节的安全背心,能有效防止轮椅乘坐者因为惯性摔倒。

安瓿是一种可熔封的硬质玻璃容器,常用于存放注射用的药物以及疫苗、血清等,手术室护士每天需要用针筒在安瓿里抽吸60-80次,有较大的针刺伤风险。中山一院手术室护士钟颖发明了一种防刺伤安瓿斜型放置架,有助医护人员更精准、安全地操作安瓿。

安瓿斜型放置架

以优质护理服务辐射更多患者

更多优质创新的护理服务,开始借助互联网等手段辐射惠及更多的患者。

92岁的林婆婆已经接受中山一院互联网+护理服务一年有余。期间,护士上门为她更换胃管9次,指导居家鼻饲,顺便还能做一些常规的血氧饱和度检查和抽血等。

本来,像林婆婆这样的病例,互联网+护理服务是很难覆盖到的。她被诊断为大面积脑梗死,持续性心房颤动,还有高血压和瓣膜退行性变,反应迟钝伴言语不清。经过审慎评估,中山一院认为可以为林婆婆提供上门服务,而且派出了林婆婆特别信任的管床护士黄淑娜。此前,在住院期间,林婆婆发现黄淑娜能说潮汕话,沟通顺畅,而且做事细心负责,因此,在购买互联网+护理服务的时候,林婆婆也“点名”希望黄淑娜为她上门服务。

在悉心护理下,林婆婆的营养和精神状态越来越好,可以用口喝少量的水,而且能吃棒棒糖,未出现感染和压疮,也未再次入院治疗。

中山一院护理部健康教育部主任护理师林芳宇介绍,为了提高安全性和实用性,这套系统还作了很多考虑:做好医疗安全,采用护士双人上门服务,做到全程留痕,购买相关保险,并保证护士有一定的经济收入。至今,中山一院共为21例患者提供了56次上门护理服务,完成了16个项目共152次操作;目前已有647名护士完成资质审核及网上注册,可以提供服务。

服务模式上的一点“小改革”,可能给患者带来“大便利”。

中山一院肾内科腹透中心是全球最大的腹透中心之一。肾内科护士长林建雄介绍,结合腹透患者居家治疗特点,腹透中心形成了一套患者服务体系,借助自动腹透云管理及物联系统,对患者进行远程管理,腹透护士定期查阅自动上传的透析数据,及时发现问题并予以指导,降低患者的并发症。

碘伏帽和腹透机管路是腹透患者治疗的必备耗材,以往需要患者自行拿回家,动辄几大箱的耗材量给身体本就不好的腹透患者带来了负担。经过多方协调努力,今年3月10日起,该中心终于打通腹透耗材配送的“最后一公里”,患者只要在护士指导下填好配送单,即可在家接到耗材。即便在疫情期间,封控管控区域内的患者也能享受到远程开药,口服药、透析液、耗材配送到家或隔离酒店的服务,让他们在疫情期间也没有后顾之忧。

记者 钟哲 通讯员 梁嘉韵

报道时间:2022-05-12