机器人+AR神经导航!精准识别脑部病灶,让癫痫不再发作

6岁的患儿小安(化名)已被癫痫缠身4年,多年来求医问药,但病情仍不见好转。如今,小安一天服用抗癫痫的药物多达6种,尽管药物已加足了量,但他每天仍发作十几次甚至几十次,小安与家人被癫痫疾病折磨得身心俱疲。

近日,家人带着小安就诊于中山大学附属第一医院,神经内科、神经外科等多学科医生团队通过手术机器人精准植入颅内电极,联合增强现实(AR)神经导航技术,成功将困扰小安多年的癫痫病灶“连根拔起”,术后,小安的癫痫再也没有发作,他将如同龄孩子般健康成长。

6岁男孩被癫痫缠身

一天发作十几次

今年6岁的患儿小安2岁时突然出现全身抽搐,最多时每天超过10次。4年以来,小安一家辗转多所医院就诊,症状控制依然时好时坏。近一年来,小安已经不得不服用多达6种抗癫痫药物,每天仍发作十几次乃至几十次。

小安只能终日待在家里,由家人寸步不离地看护,经久不愈的癫痫也在慢慢侵蚀小安的大脑,他的性格变得执拗,智力和语言能力逐步落后于同龄小朋友。癫痫也成为小安一家难以摆脱的梦魇。

“德巴金、奥卡西平、拉莫三嗪、拉考沙胺、吡仑帕奈、氯硝西泮……我们吃的药实在太多了,但他还是有发作,尤其在入睡之后。”小安妈妈对这些每天定时喂服的药物已经了然于心,确诊为药物难治性癫痫的小安却每况愈下。

药物难治性癫痫是指在能耐受的剂量范围内,正确服用2种或以上的抗癫痫药物却仍未能持续达到无发作。患者病情长期得不到有效的控制,可能会在儿童生长发育、心理、生活乃至未来就业等方面对患者造成严重的影响。

最后,小安妈妈把希望寄托在中山一院,接诊小安的是神经内科癫痫领域的知名专家陈子怡教授。她表示,患儿既往已经进行过多次的脑部磁共振和头皮脑电图检查,但癫痫病灶的位置仍然不明确,需要由神经外科医生在大脑内植入电极,记录癫痫发作时的脑电信号,才能明确病灶的位置。

机器人+脑电监测系统

精确找出癫痫抽搐“罪魁祸首”

近来,在中山一院副院长、神经外科学科带头人张弩教授的主导下,中山一院引进了配备最新技术、具有自主知识产权的立体定向手术机器人。该机器人可助力外科医生将电极“打靶”到颅内病灶,手术时,配合国际先进的尼高力256导视频脑电监测系统,能准确捕捉脑电信号,精确地找出癫痫抽搐的“罪魁祸首”。

于是,由张弩教授领衔,多名神经内外科专家协作的诊疗团队对小安进行了多学科会诊和疑难病例讨论,并为小安制定了立体脑电图(SEEG)电极的植入方案。

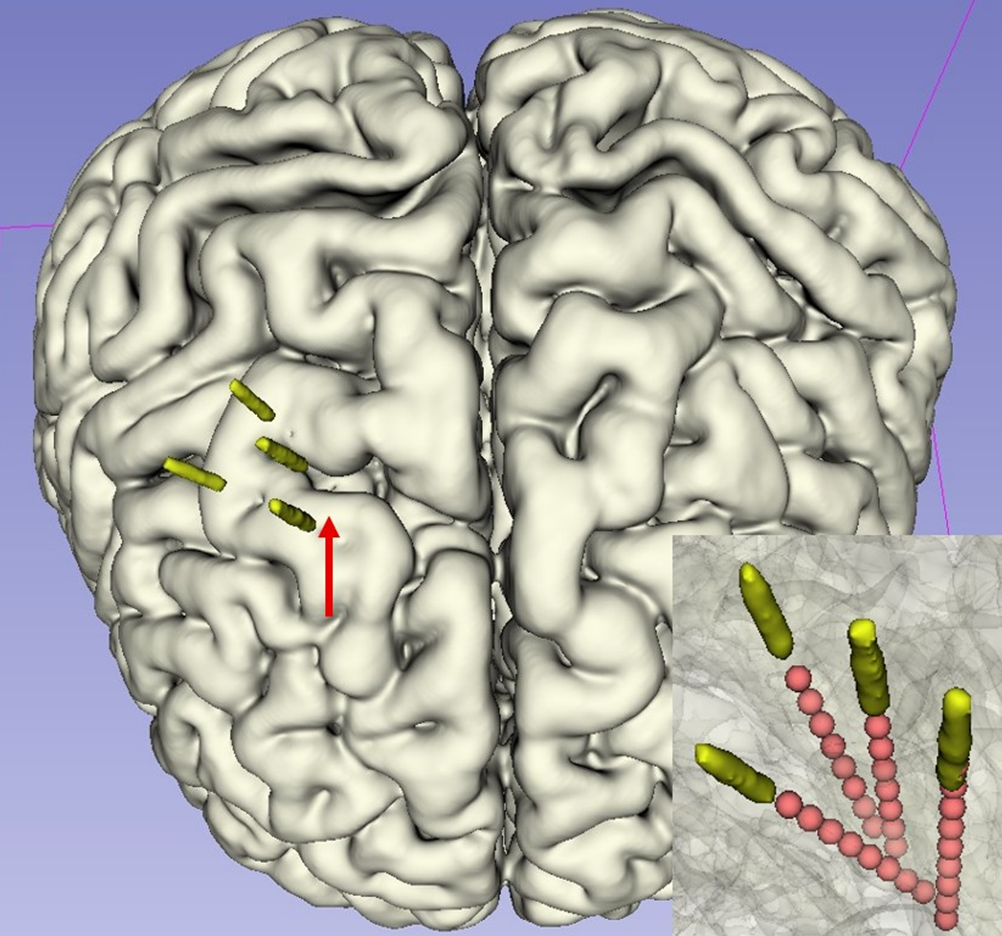

覆盖可疑致痫灶(箭头处)植入的颅内深部电极

7月14日,张弩教授及其团队专家在机器人辅助下顺利地为小安植入了4枚颅内电极,而整个手术仅在皮肤上留下4个针眼大小的孔。经过3天的长程视频脑电监测和脑皮层刺激功能定位,团队成员终于明确了小安癫痫病灶的位置和范围——癫痫病灶范围比预想的要大,且紧贴着大脑控制肢体运动的区域。

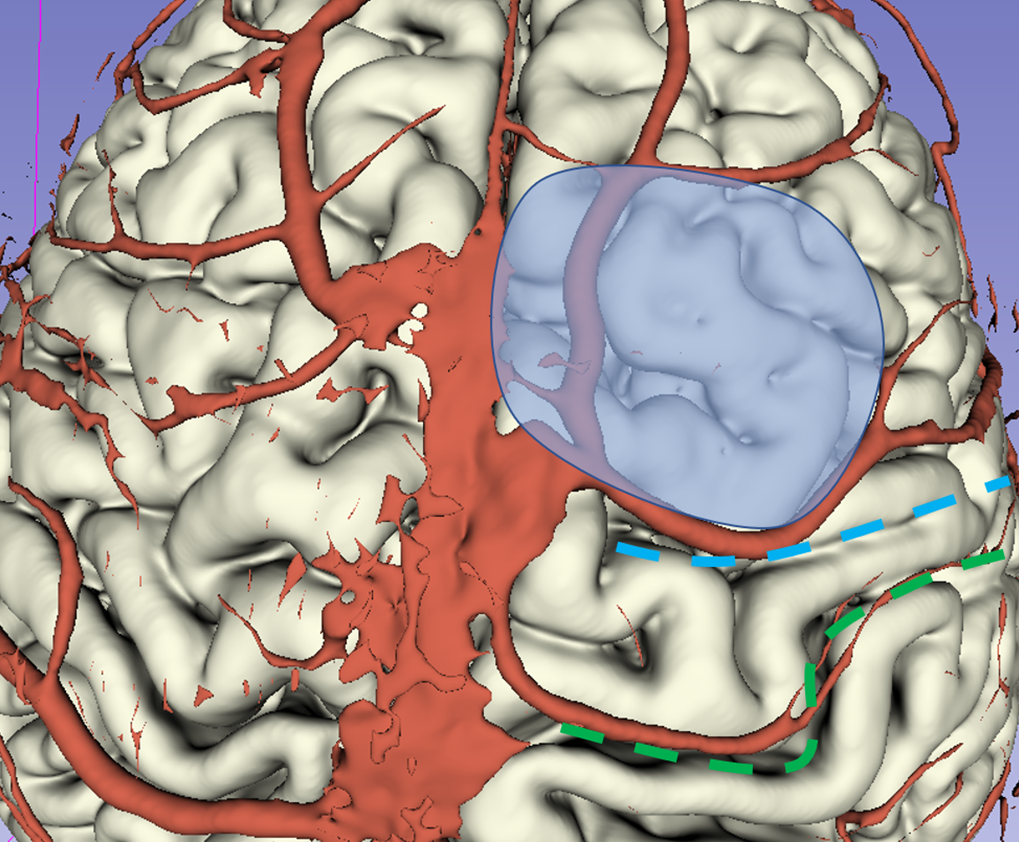

专家团队制定的切除计划

根据检测结果,专家团队进行了第2次讨论,在征求小安家属意见后,决定采取术中融合AR导航的方式“精准制导”,在保护运动区的前提下手术切除病灶。

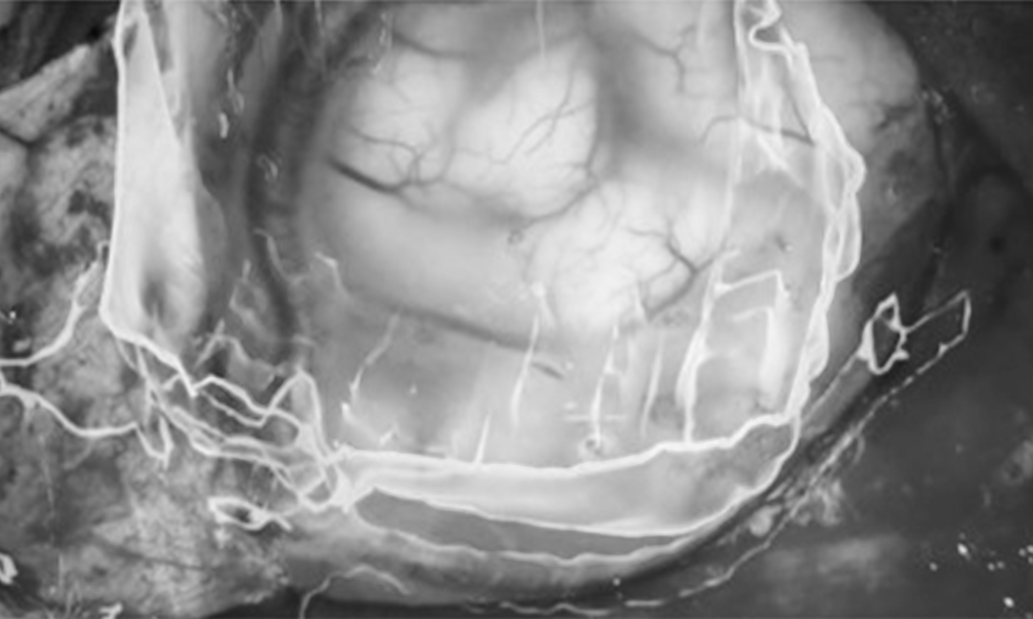

术中使用AR导航精确定位

显微镜联合AR导航

成功切除癫痫灶,保护运动功能区

7月18日,张弩教授团队使用目前国际最先进的ZEISS KINEVO 900手术显微镜,运用全面导航联动、定位锁焦等功能,通过多模态影像融合和AR导航,在小安的大脑上精确地定位,成功切除了癫痫灶,并保护了邻近的重要血管和运功功能区。

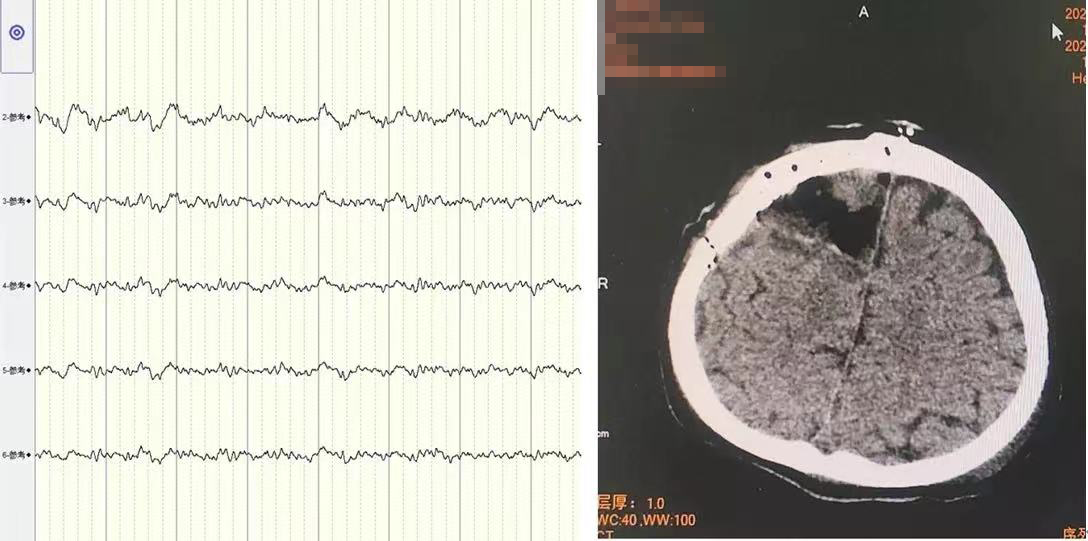

术中脑电监测和术后CT均显示已完整切除癫痫病灶

术后,小安的肢体活动如常;更重要的是,小安的癫痫再也没有发作!“非常感谢中山一院的医生!”小安的家人感激万分。

术后不再有癫痫发作的小安

据统计,在我国像小安一样的难治性癫痫患者超过300万人,如果他们肩并肩站在一起,可以从广州排队到上海。在药物治疗仍无法控制时,患者却常常因为病灶位置不明确而无法得到有效治疗。

张弩教授表示:“借助机器人和增强现实神经导航等先进设备,我们能更精准地定位癫痫病灶。除了外科手术切除,对于病灶较小的患者,还可以用激光毁损等微创方式进行治疗;病灶范围比较广泛的,还有神经调控电极植入等治疗方案。每个患者都需要个体化评估,选择最合适的治疗方式。”

一直以来,由张弩教授领衔,中山一院神经外科、神经内科、儿科、医学影像科等多学科专家组成的难治性癫痫多学科诊疗团队,借助国际最先进的诊疗设备,致力于提供最精准、最优质的医疗服务,为众多难治性癫痫患者驱散阴霾,守护健康。

(来源:神经外科)