【广州日报】为什么要当儿科医生?因为孩子有最蓬勃的生命力和纯真的感谢

“有哪一种职业,能每天都收获很多句真心实意的‘谢谢’?我们做医生的可以。尤其是做儿科医生,这种感谢更纯粹、更温暖!”

“孩子是生命力最旺盛的群体,和他们在一起是充满希望的。”

“还有很多孩子需要‘被看见’,我想尽己所能帮助他们。”

当被问到为什么要当儿科医生,来自中山大学附属第一医院儿科的三位专家给出了这样的答案。在网络上,儿科医生常被打上“又苦又累”的标签,是什么让三位平均工作20多年的儿科专家坚持走到现在?在8月19日“中国医师节”来临之际,他们向广州日报新花城记者诉说了他们的故事。

儿科副主任、副主任医师沈振宇:儿科医生也要懂点心理学

“孩子吃不好、排便不顺,并不致命,但会让全家都不得安宁!”沈振宇的主攻专业是儿科消化和营养。在众多家长眼中,有棘手难题时,“来看沈教授,总能找到解决方法!”因此,他的号总是被一抢而空,还有不少人千里迢迢来求助。

有一位小患者天天(化名)一直令沈振宇印象深刻。初入门诊,孩子妈妈对着沈振宇痛哭流涕:“医生,我的孩子没救了!对很多食物过敏,吃什么都血便,营养不良……”在他的诊室里,像这样情绪崩溃的家长并不少见。“每次出诊,我一方面要解决孩子的用药和治疗问题,另一方面也要解决家长的情绪问题。”这时,他则会从心理学的角度安抚家长:“每个人都是解决自己问题的主体,而对于小孩子来说,家长们要稳住自己,帮他们解决问题。今天来到我的诊室,说明一定有某种力量在支撑着你。要把这种内在力量调动起来,积极面对困难。”在听完这段话后,孩子妈妈止住了哭泣,也更愿意敞开心扉和沈振宇沟通,带着孩子配合治疗。

“每个月我都会带着孩子坐高铁来广州找沈教授看病,看着孩子慢慢很多食物能吃了,感冒发烧的次数也减少,体重也在往上涨,我真的特别高兴!”孩子妈妈说。一天,来复诊的天天一进门便给了沈振宇一个大大的拥抱。“沈伯伯,我也想像你一样,让更多的小孩能吃鸡蛋、吃螃蟹!”说罢,递给了他一个会“变脸”的玩具,希望这个最爱的玩具也能给医生伯伯带来欢乐。

沈振宇向记者展示小玩具

沈振宇告诉记者,与其给孩子开很多的检查、有创的治疗,他更喜欢多花时间问诊和沟通。“开个胃肠镜、X光、抽血,对医生来说就是动动手指的事,必要时是需要做这些检查的,但并不是‘例牌’。很多孩子会害怕这些检查,造成心理创伤。”他也想向各位家长呼吁,对于孩子出现的过敏、便秘、胃口不好、消化问题等等,一定要找到合适的医生长期治疗,多与医生沟通交流,选择适合的治疗方案,不应当寄希望于一次看诊解决所有的问题。

沈振宇在工作中

“我一直相信医生不仅要有专业技能,更需要有人文关怀。”“做儿科医生,每天都有来自孩子的纯粹、真心的感谢,我想,这就是医患双向奔赴的美好画面。”沈振宇说。

儿科副主任、主任医师黄礼彬:因为常与孩子相处,在同龄人中最“年轻”

为什么要做儿科医生?面对这个常被问到的问题,黄礼彬给出的答案则是:孩子有着蓬勃旺盛的生命力,如果措施得当,他们是最有希望的群体。也正是因为常与孩子相处,他在同龄人中总是显得最年轻的那一个。

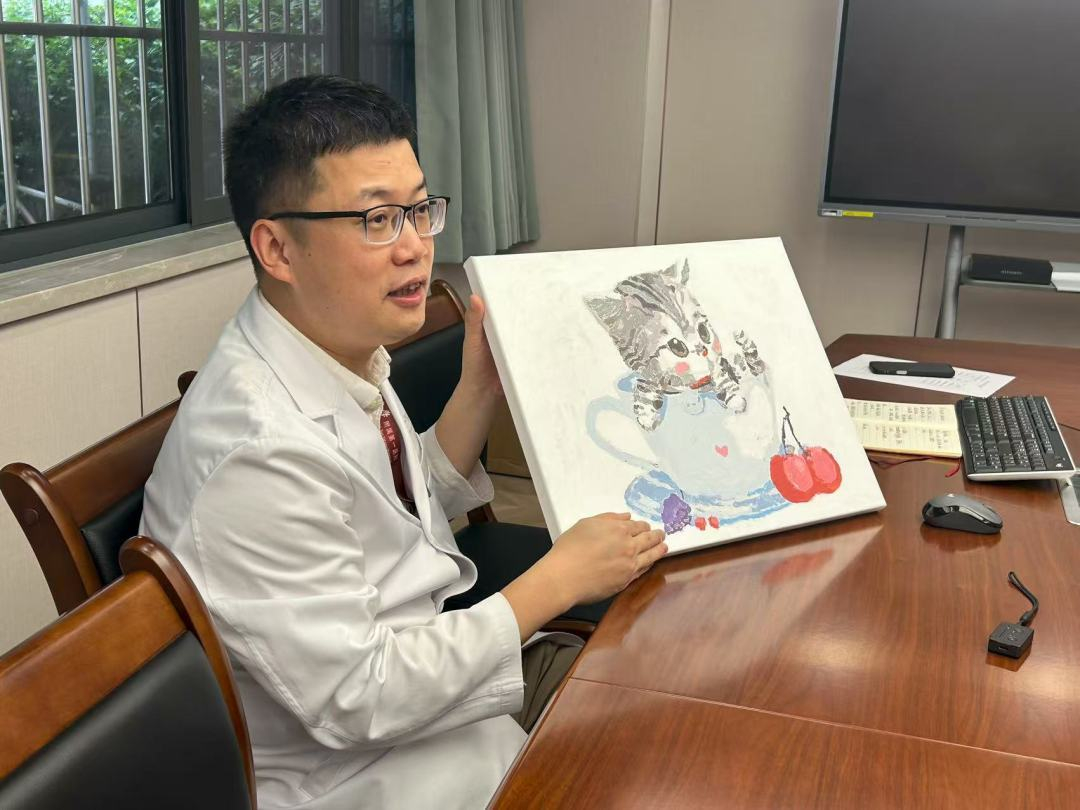

黄礼彬从事儿童血液病肿瘤的医教研工作,他工作中一个很大的“对手”就是大家常听说的白血病。在黄礼彬的办公室里,放着很多孩子制作的感谢礼物,其中有一幅画作背后的故事他记忆犹新。

5年前,8岁的涛涛(化名)因为高危急性白血病从揭阳转院至中山一院治疗。当时孩子的白细胞高达100多,家长一听可能是白血病,惊吓不已。“不怕,我可以给孩子治疗!”接诊的黄礼彬凭借充足的经验,让孩子的症状很快得到缓解,也赢得了家长的信任。

平时听话的涛涛,在做腰穿时是最害怕的。为了克服他的恐惧,黄礼彬请他在其他小朋友做腰穿时给医生担任小助手角色。涛涛便学着医生的样子安抚其他的孩子,一段时间后,涛涛也变得不害怕起来,还常常安抚其他的小朋友。住院11个月后,涛涛顺利出院,他画了一只从茶杯里探出头来的小猫,一笔一笔填充色彩,送给了黄礼彬。

孩子送给黄礼彬的小猫画

在日常的沟通中,他喜欢把话讲成孩子听得懂的。“你身体里有坏虫子,这些坏虫子会跑进脑袋里,所以要吃药把虫子杀死,你要配合治疗,才能早点把虫子赶走。”为了帮助家庭渡过难关,黄礼彬还寻求了很多公益力量的支持。近3年来,有200多个孩子接受了超过200万元的公益救助。平日在病房里,还常常邀请音乐治疗师、画画老师、钢琴志愿者等,为孩子们举办生日会、音乐会,让孩子们可以在病房参与社交、避免过于枯燥无聊。

黄礼彬与小患儿

黄礼彬指出,目前白血病已经有不错的疗效,但孩子的人生路还很长,对医生来说,还需要更多地思考如何减少远期毒副作用和如何保存生育力等问题,让更多小患者活得久,也要活得好。

儿科副主任医师唐燕来:与儿童脑瘤斗智斗勇

作为一名儿科医生,唐燕来刚开始的工作方向为儿童常见病。从2022年开始,他更专注于疑难少见病种——儿童脑瘤。他告诉记者,儿童脑瘤发病率仅次于白血病,并不是罕见病,但因为治疗涉及多学科且效果不理想,这些年轻的生命常不被重视。

2022年,他接收了一位复发脑瘤合并急性早幼粒细胞白血病患儿,经过精心诊治现已康复,让他对儿童脑瘤诊治更有信心。2023年,他被外派到香港大学学习,导师是儿童脑瘤/实体瘤专家。“如果你愿意研究儿童脑瘤,我可以引领你。”这是当时导师对唐燕来说的话。随后,他坚定地走上了儿童脑瘤的医学研究工作并获得国际项目支持,积累了丰富经验。

唐燕来在出门诊

也正是因为如此,在唐燕来的诊室里,不少脑瘤患儿们慕名而来。他曾经接诊过一位复发室管膜瘤患儿小明(化名)。室管膜瘤是脑瘤的一种,它发病率低且治疗困难,常见症状包括头痛、恶心呕吐等。小明在当地医院手术后继续进行放疗和化疗,但治疗效果不理想,不幸复发转移。“复发病灶在脑干,很难再进行手术切除;以往放疗的治疗剂量大,再做放疗很可能引起脑坏死,风险极高;之前使用化疗药物效果不好,必须要改变方案。”面对棘手的病情,唐燕来组织多次儿童脑瘤MDT,并与国外专家密切讨论,制定了周密的治疗方案。

不久后,小明从初见唐燕来时的眼嘴歪斜、流口水、无法行走,变为“可以跑着进诊室”。“难以置信,都以为孩子没救了……现在孩子可以自己拿着筷子吃饭了。”小明的父母激动得流下眼泪。为了表达感谢,能重新抓起画笔的小明,给唐燕来和父母分别送来一幅画作,画上写着一句话:感谢医生的救命之恩,也感谢父母的不离不弃。

唐燕来给患儿查体

除了临床工作,唐燕来也在做儿童脑瘤治疗靶点和靶向药研发的临床转化研究。在他看来,与儿童脑瘤交手,其实就是斗智斗勇的过程。“这是一类复杂的疾病,很多时候要‘摸着石头过河’,要‘胆大心细’。”他说,希望呼吁更多人重视儿童脑瘤群体、规范儿童脑瘤诊治体系;也呼吁大型医院能多学科携手组建儿童脑瘤MDT团队,让孩子们能有更科学的治疗方案。

记者:徐依励 通讯员:章智琦

报道链接:https://huacheng.gz-cmc.com/pages/2025/08/18/SF142787172c76a6cc99c24e58ada137.html?channel=weixin

报道日期:2025-8-18